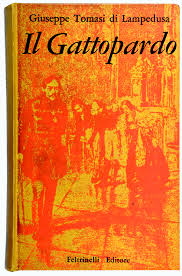

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Prima edizione

Autore/i: Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Tipologia: Romanzo

Editore: Feltrinelli (Biblioteca di Letteratura - I Contemporanei, n.4)

Origine: Milano

Anno: 1958 (25 ottobre)

Edizione: Prima

Pagine: 332

Dimensioni: cm. 20 x 12,8

Caratteristiche: Legatura cartone con illustrazione a colori (viraggio in arancione rispetto a tutte le altre edizioni), scheda editoriale

Note:

Questa prima edizione de Il Gattopardo, romanzo postumo di Tomasi di Lampedusa, stampata il 25 ottobre 1958 in 3000 copie, si esaurì a dicembre. La seconda, di 4000 copie, stampata in dicembre (vedi immagine in Gallery), terminò in pochi giorni, e lo stesso accadde per la terza anch’essa stampata a dicembre. Nei primi tre anni il libro ha venduto 400.000 copie.

Il romanzo, vincitore del Premio Strega nel 1959, fu scritto tra il 1954 e il 1956, con il titolo originario Ultime luci. Il manoscritto fu rifiutato da Elio Vittorini per «I Gettoni» di Einaudi, e per Mondadori. Dopo la morte dell’autore, Elena Croce lo inviò a Giorgio Bassani che, in qualità di responsabile della collana «Biblioteca di Letteratura – I Contemporanei» della Feltrinelli Editore di Milano, lo fece pubblicare. Nel 1963 Luchino Visconti trasse dal romanzo il suo film omonimo.

Dalla Prefazione di Giorgio Bassani:

« (…) Come nei Viceré di Federico De Roberto, è di scena, anche qui, una famiglia dell’alta aristocrazia isolana, colta nel momento rivelatore del trapasso di regime, mentre già incalzano i tempi nuovi. Ma se la materia del Gattopardo ricorda molto da vicino quella del grande libro di De Roberto, è lo scrittore, il modo come questi si pone di fronte alle cose, a differire sostanzialmente. Nessun residuo di pedanteria documentaria, di oggettivismo naturalistico, in Tomasi di Lampedusa. Accentrato quasi interamente attorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio Salina, in cui è da vedere un ritratto del bisnonno paterno, certo, ma forse ancor più un autoritratto, lirico e critico insieme, il suo romanzo concede assai poco, e questo poco non senza sorriso, alla trama, all’intreccio, al romanzesco, così cari a tutta la narrativa europea dell’Ottocento. Insomma, meglio che a De Roberto, Tomasi di Lampedusa bisogna accostarlo al contemporaneo Brancati. E non solo a Brancati; ma anche, probabilmente, ad alcuni grandi scrittori inglesi di questa prima metà del secolo (Forster, ad esempio), che certo ebbe famigliari: al pari di lui poeti lirici e saggisti piuttosto che narratori “di razza”. E con questo, credo di aver detto l’indispensabile. (…) Si legga dunque da capo a fondo il romanzo, con l’abbandono che pretende per sé la vera poesia. Frattanto, dal canto suo, il più vasto pubblico dei lettori avrà avuto modo di innamorarsi ingenuamente, proprio come usava una volta, di quei personaggi della favola dentro i quali l’autore, anch’egli come usavano una volta i poeti, se ne sta chiuso chiuso. Del principe don Fabrizio Salina, voglio dire, di Tancredi Falconeri, di Angelica Sedàra, di Concetta, e di tutti gli altri: il povero cane Bendicò compreso. »

IL CASO LAMPEDUSA

All’uscita del Gattopardo (pubblicato postumo, nel 1958, da Feltrinelli, a cura di Giorgio Bassani), scoppiò un vero e proprio “caso Lampedusa”, anzitutto perché l’autore siciliano era del tutto sconosciuto nel mondo letterario e poi perché sorse il problema del sottogenere in cui inserire l’opera. Ci si chiese se si trattasse di un romanzo storico o di un romanzo psicologico, se ritraesse una realtà o fosse solo una evocazione e una ricerca del passato perduto. I critici, a seconda del loro orientamento ideologico e della loro sensibilità, hanno date risposte contrastanti. Per alcuni si tratta di un’opera squisitamente psicologica, visti i temi dominanti della memoria, della morte, dell’inutilità dell’azione, della malinconia ecc.; per altri si tratta di un documento storico, nel quale viene offerta l’immagine di una Sicilia colta al momento dell’entrata di nuovi ceti sociali al potere. Altri ancora hanno risolto la questione evidenziando come la struttura di romanzo storico sia in realtà una finzione (che pure conta), mentre quello che più importa è la confessione autobiografica di un uomo moderno che sente di non essere capace di partecipare al divenire storico. La questione può sembrare dispersiva se non la si colloca nel periodo di pubblicazione, nel quale è evidente la crisi del romanzo tradizionale, perché gli autori mostravano di preferire moduli di evasione e disimpegno, per cui l’opera di Tomasi poteva apparire, mostrando essa (perlomeno ad una prima superficiale lettura) un impegno storico-politico, elemento risolutore di quella crisi. Stabilire poi se il Gattopardo sia romanzo storico o psicologico vuol anche dire se esso rappresenti un chiaro ritorno al romanzo ottocentesco o se invece rientri nell’ambito della letteratura novecentesca.

UN ROMANZO PSICOLOGICO

Testimonianze della moglie di Tomasi hanno messo in luce il fatto che l’autore aveva in mente di scrivere un romanzo storico. Anche Giorgio Bassani nella prefazione al Gattopardo afferma che Tomasi pensava da venticinque anni ad un romanzo storico, ambientato in Sicilia all’epoca dello sbarco di Garibaldi a Marsala, e imperniato sulla figura del bisnonno paterno, Giulio di Lampedusa, astronomo. Del resto la vicenda ha origine e si snoda da una situazione di grande portata storica: il cambiamento di regime; e il carattere dei personaggi è in stretta relazione con questo cambiamento, per cui don Fabrizio Salina, pur rifiutando la realtà non è completamente avulso da essa, come può esserlo uno Zeno Cosini, tutto preso dal suo mondo di inettitudine. Ma non per gli elementi suddetti si può definitivamente propendere per una interpretazione storica del romanzo, essendo lo spirito che lo pervade completamente diverso, poiché non presenta un documento storico, ma un documento di vita. Così, ogni evento, anche storico, non costituisce che lo spunto per l’approfondimento psicologico di un tema caro all’autore: il fluire del tempo, la negazione del valore della storia stessa (“bisogna che tutto cambi….”), la caducità di uomini e istituzioni, la morte. Il fallimento degli ideali risorgimentali non rappresenta una eccezione: è la conferma della regola lampedusiana secondo cui ogni vicenda umana è destinata al fallimento; come afferma l’autore, infatti, gli uomini “possono solo illudersi di influire sul torrente delle sorti, che invece fluisce per conto suo in un’altra vallata”. Questa sterilità dell’agire umano costituisce uno dei motivi più autentici del romanzo, nella cui prospettiva le figure del Risorgimento diventano remote e risibili, Marx è un “ebreuccio tedesco” di cui don Fabrizio non ricorda neppure il nome, e la Sicilia più che una realtà storica è la cristallizzazione del sentire di Lampedusa, assumendo essa un significato metafisico. Altro tema che testimonia a favore di un’interpretazione psicologica del libro è quello del fluire del tempo, del decadere, della morte: una morte che investe, attraverso la personalità del Principe, la totalità delle cose. La stessa struttura del Gattopardo è lontana dai criteri del romanzo storico ottocentesco; nulla è concesso all’intreccio e al romanzesco: la vicenda del Principe è l’autentico filo conduttore del libro.

DON FABRIZIO E IL “PESSIMISMO STORICO”

La storia non è che uno strumento per testimoniare la delusione di don Fabrizio per il fallimento degli ideali risorgimentali e, di conseguenza, dell’uomo contemporaneo (Lampedusa) per il fallimento degli ideali che di volta in volta gli vengono proposti: testimonianza della sua sfiducia nei valori tradizionali, della consapevolezza della propria impotenza. Per questo l’autore nega la storia intesa come progresso; sembra che per lui essa porti mutamenti limitati all’evidenza più immediata delle situazioni. I Savoia prendono il posto dei Borboni, i Sedara quello dei Salina: nessun miglioramento, ma una semplice sostituzione, anzi un peggioramento secondo don Fabrizio. Quel “cornuto” di Garibaldi ha vinto a tutto danno dei nobili, perché non riesce neppure il progetto di Tancredi (“Bisogna che tutto cambi, perché tutto resti come prima”), visto che l’evento storico porta modifiche a tutto l’assetto socio-politico-economico. E’ possibile, comunque, individuare nel romanzo varie pagine a fondo storico, quale il ricordo delle udienze di Ferdinando II (nel quale è presente un’amara ironia per quella monarchia che ha “i segni della morte sul volto”) a cui succederà forse il Piemontese “Galantuomo” oppure la Repubblica di “don Peppino Mazzini”; sono presenti gli equivoci del plebiscito; è denunciato l’atto di “pirateria flagrante” attuato dai garibaldini al loro sbarco. Ma tutti gli eventi storici sono solo l’occasione per una riflessione del Principe. Riflessione a volte amara sotto l’apparente ironia, come quando chiama il Risorgimento una “rumorosa, romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca”. Così don Fabrizio assiste senza scomporsi alla lenta sostituzione dei ceti ai quali la storia in quel momento dava origine; e, come già detto, il ceto emergente non aveva in sé i germi di nessun miglioramento, anzi era soltanto colmo di ambizioni, intrighi, opportunismi. Gli errori del passato non sarebbero stati cancellati né attenuati. Per questo il massimo rappresentante della classe sociale in ascesa, Calogero Sedara, è presentato con un’ironia che talora sfiora la crudeltà: a lui non vanno né la stima né la simpatia del Principe, perché egli è convinto che don Calogero e gli uomini come lui non saranno capaci di costruire un futuro migliore. Essi sono gli sciacalli che succedono ai gattopardi e ai leoni, a quei nobili che senz’altro non erano privi di colpe (e Tomasi le pone in evidenza sia in modo indiretto, quando descrive le stanze abbandonate del palazzo di Donnafugata coi suoi sadici strumenti di tortura, sia quando afferma con amarezza “e tutti quanti, Gattopardi, sciacalli e pecore continueranno a credersi il sale della terra”), ma perlomeno erano esenti dalla grettezza e dal cinismo arrivista dei nuovi signori. Per questo don Fabrizio non nutre invidia per questi uomini nuovi che raggiungono il potere: egli ha la certezza della propria superiorità, pur nella consapevolezza di una inevitabile rovina. Il suo pessimismo è totale verso questa nuova Italia fatta con l’inganno (a riprova di questo egli pensa al voto negativo di Tumeo non comparso nei risultati finali del plebiscito a Donnafugata). Ma il senso di completa sfiducia nel Risorgimento è posto in evidenza in particolar modo nel colloquio del Principe con Chevalley; colloquio che offre a don Fabrizio l’opportunità di porre in rilievo il sopruso attuato contro i siciliani con “l’annessione” (lapsus per dire “unione”) dell’isola al regno di Sardegna; di esprimere la propria amarezza e il proprio pessimismo verso il popolo siciliano, incapace di trarre da venticinque secoli di diverse dominazioni un arricchimento culturale, rassegnato ad accettare tutto e tutti pur di essere lasciato in pace nel suo ambiente così terribilmente immobile e “irredimibile”.

LA SICILIA

Scettico verso questa sua Sicilia, l’autore la pone in una dimensione non reale, citandone solo gli aspetti negativi come l’atavica pigrizia, il fatalismo rinunciatario, lo sterile orgoglio di stirpe. Appare così una Sicilia metafisica che corrode ogni forma di civiltà, e dominata dal senso del disfacimento e della morte che richiama al motivo esistenziale di fondo. Occorre a questo proposito porre in rilievo l’equivoco in cui sono caduti alcuni critici (Bo, Trombadori) identificando la Sicilia del 1860 con la Sicilia contemporanea a Tomasi: un secolo non è passato invano; basti pensare al fenomeno dell’emigrazione, al sia pur ridotto sviluppo industriale, alla fuga dalla terra, alla riforma agraria e alla quasi totale eliminazione dell’analfabetismo: fenomeni che indicano il desiderio di rompere con la proverbiale inerzia di cui non solo quello siciliano, ma tutto il popolo meridionale è stato tacciato. Che poi la Sicilia abbia tuttora i problemi di ordine socio-economico è altra cosa dall’affermare che essa si è cristallizzata in un immobilismo senza via d’uscita.

IL GATTOPARDO E LA “QUESTIONE MERIDIONALE”

La mancanza di un vero interesse per il miglioramento delle condizioni del popolo rende impossibile inserire l’opera fra la letteratura che si occupa della “questione meridionale”. Il problema del Mezzogiorno emerge dalla narrazione anche con una certa urgenza, ma non è posto in maniera sistematica, non ne sono ricercate le cause, tantomeno è prospettata una soluzione. E’ considerato sempre dal punto di vista di un nobile dominato dalla delusione e dallo scetticismo, che si estendono dalle circostanze storiche all’ambito esistenziale. Le uniche classi prese in effettiva considerazione sono la nobiltà e la borghesia; la classe contadina è presente solo implicitamente ed è la classe sfruttata da secoli dai nobili e sfruttata, ora, dai nuovi proprietari terrieri in modo ancora più disumano. A cominciare da don Calogero che dà la sua terra “a quattro terraggi e i contadini debbono crepare per pagarlo”. Ai margini è anche dichiarato il grave problema della disoccupazione, perché i contadini “abbrancato lo zappone” sono costretti a cercare chi “a Dio piacendo, dia loro lavoro” e nessuno è in grado di assicurare loro una vita dignitosa con una stabile occupazione. Perlomeno, e questo è un pensiero messo in bocca all’umile Tumeo, nei tempi passati “le cinque onze d’oro c’erano, e con esse ci si aiutava a campare l’inverno”. La donazione da parte del re non avviava a nessuna soluzione il problema contadino, ma rappresentava una forma di bonario paternalismo, tuttavia a don Fabrizio sembrava più giusta questa forma di sussidio piuttosto che far morire di fame il popolo.

L’ IDEOLOGIA DEL ROMANZO

Per questo continuo attaccamento al passato, Lampedusa è stato accusato di reazionarismo; ma l’assenza di una dichiarata posizione politica fa apparire poco convincente tale accusa. Tomasi non è certo per la rivoluzione, perché non crede in nessuna rivoluzione: egli è il tipico nobile convinto in buona fede che il suo mondo sia il mondo migliore; così, deluso dalla storia si ripiega nostalgicamente sul passato. Una posizione reazionaria può essere quindi intravista nella nostalgia che l’autore ha per il mondo nobiliare e nello scetticismo che egli nutre per le nuove ideologie. Ma non si tratta di totale reazionarismo politico, perché non è presente una scelta ben precisa tra il passato e il presente nel senso di una assoluta accettazione del primo (i limiti del paternalismo nobiliare sono pure notati), anzi, come dice Luigi Russo nel libro non si parteggia mai apertamente “per la reazione e i Borboni o per i garibaldini e i piemontesi; in tutto il romanzo c’è un alternativa di amore e odio, di adesione e di ripugnanza agli uni e agli altri, ma sempre con una piega di amarezza e di nausea sul viso”. Per questo gli eventi storici e politici, giudicati non sempre con obiettività e serenità, lasciano il posto al più pressante problema esistenziale; cedono il posto ad una angosciosa attesa di morte e infine alla morte stessa e al disfacimento totale di ogni cosa. Ed è a questo punto che occorre ricercare la poesia del Gattopardo, nel momento in cui si pone il problema dell’uomo solo davanti alla morte, che non riesce a trovare negli accadimenti intorno a sé nessuna consolazione. Tra il Gattopardo e il romanzo ottocentesco non invano è passato il Decadentismo col suo stato d’animo di perplessità smarrita; né invano è passata la letteratura anteriore, con le sue crisi di certezze e il suo senso di incomunicabilità in questo mondo di parvenze assurde ed effimere. E Lampedusa è uno dei tanti scrittori contemporanei che hanno posto in luce questo smarrimento dell’uomo, il suo inutile tentativo di dare un senso alla vita e alle cose.

IL TEMA DELLA MORTE

Il tema che permea di sé direttamente o indirettamente tutto il libro è quello della morte. Presentata verbalmente fin dalla prima battuta del romanzo nel frammento dell’Ave Maria (“Nunc et in hora mortis nostrae”), si concretizza in immagine visiva nel ricordo del soldato che giace morto nel giardino di villa Salina o in quella del coniglio colpito durante la caccia: quel coniglio dai grandi occhi neri “carichi di un dolore attonito rivolto contro tutto l’ordinamento delle cose”. Ma il tema tocca il suo vertice nel capitolo del ballo a palazzo Ponteleone, capitolo abilmente costruito sull’antitesi tra il sentimento della morte e un simbolo, il ballo, della vita. Tutto il sesto capitolo è dominato dai pensieri del Principe; e Tancredi, quasi evocato telepaticamente, sintetizza le gravi riflessioni dello zio con la domanda: “Corteggi la morte?”. Tutta la vita del Principe del resto è attesa e preparazione alla morte, tanto che egli giunge a dire “finché c’è morte c’è speranza”; e oltre che la sua speranza, la morte è la sua filosofia e la sua più autentica fede. Tomasi cerca di togliere alla morte il suo aspetto di fatto straordinario, anche perché, come affermava Montaigne “è una sciocchezza affliggerci proprio all’istante in cui passiamo alla liberazione da ogni afflizione: come la nostra nascita ci ha portato la nascita di tutte le cose, così la nostra morte produrrà la morte di tutte le cose…..La continua opera della nostra vita è costruire la morte”. Il motivo trova il suo epilogo nel capitolo VII con la rappresentazione visiva di “lei” nelle forme di una leggiadra e sempre agognata fanciulla. Figura retorica, indice della cultura decadente di Tomasi nel suo aspetto deteriore, perché quando don Fabrizio, o meglio Lampedusa in questo caso, sta per lasciare la vita, cui nonostante tutto è molto attaccato, allora deve ricorrere ai simboli e alla letteratura. Il senso di morte, infatti, è più efficace quando è semplicemente suggerito o evocato da immagini e sensazioni implicite: è nella montagna di cibi succulenti, visti anch’essi nel loro stato di provvisorietà e, come tutto, destinati alla distruzione; è nelle case dei poveri e nei sontuosi palazzi dei ricchi; è per le strade di tutta la Sicilia condannata ad una inerzia senza fine. E’ nel giardino dagli odori nauseanti, nel quale il Principe coglie il senso di disfacimento insito in ogni cosa, il disgusto non tanto fisiologico quanto esistenziale per la scoperta del non valore delle cose, del loro continuo andare verso il nulla. Questo senso di morte colpisce, così, tramite il Principe, tutte le cose: perché “stringi, stringi” la sua morte equivale alla morte di tutto. In realtà don Fabrizio (e anche qui necessariamente Tomasi) teme la morte, egli ama la vita e il suo tendere verso la morte indica l’esigenza di scoprire che cosa vi sia al di là dei dolori dell’esistenza; indica il desiderio di annullarsi tra le stelle amate…”le sole pure, le sole persone perbene…”, le sole capaci di assicurargli una “perenne certezza”.

Interpretazione del tutto intellettualistica, come si può notare, che è indice della resa dell’uomo di fronte all’inutilità dell’azione. Proprio per questo motivo egli non fa nulla di fronte alla nuova situazione storica: ogni gesto, ogni tentativo di intervento sarebbe inutile perché tutto è vano.

IL PAESAGGIO

Anche il paesaggio è in diretto rapporto col tema della morte, non semplice cornice, ma elemento essenziale e grandemente significativo di tutta la narrazione. Si può dire col critico Felcini che la Sicilia è “il corrispettivo figurativo di una disperata situazione personale”. Tomasi cerca, infatti, di riflettere nel paesaggio una condizione interiore, di colorare gli elementi concreti della realtà con la stessa sostanza spirituale del Principe. Le pagine che riguardano il paesaggio rappresentano veri e propri squarci lirici, proprio perché don Fabrizio vi proietta la parte più autentica di sé, e Tomasi, di conseguenza, la sua più valida vena artistica. La realtà rappresentata ha la funzione di rendere manifesta una concezione esistenziale del tutto negativa, ma non è mai apertamente funebre e triste; anzi ciò che soprattutto colpisce in essa è il colore che pervade tutte le cose e si fa vivido a tal punto da identificarsi con la luce ossessionante e massacrante del sole. Nonostante questa luce viva che li sommerge i dati esterni sono simbolo di morte: la morte è nella luce, è la luce stessa in quanto evoca drammaticamente il suo contrario. La morte è in questa Sicilia metafisica dal “…sole violento e sfacciato, il sole narcotizzante anche, che annulla le volontà singole e mantiene ogni cosa in una immobilità servile…”. L’immobilità è un’altra caratteristica del paesaggio del Gattopardo; è immobilità appesantita, insistente, monotona e, pertanto, innaturale. Soltanto in un periodo il paesaggio siciliano assume un aspetto più dolce e disteso, durante l’estate di San Martino…”temperie luminosa e azzurra, oasi di mitezza nell’andamento aspro delle stagioni…”…..”E’ la vera stagione di voluttà in Sicilia…”.

AMORE E SENSUALITA’

Proprio nel periodo dell’estate di San Martino Tomasi inserisce dichiaratamente la dimensione della sensualità, espressa soprattutto dalla coppia Angelica-Tancredi. Questi due giovani avrebbero potuto dare all’autore lo spunto per una compiuta storia d’amore, ma l’amore non è un tema fondamentale del romanzo: lo scetticismo di don Fabrizio investe anche questo sentimento…”l’amore. Certo, l’amore. Fuoco e fiamme per un anno, cenere per trenta…”.Questo sentimento risulta marginale, non incide profondamente nella vita dell’uomo, non costruisce, non arricchisce. Del resto la posizione di Tomasi di fronte a questo motivo è facilmente spiegabile sempre restando nella tematica centrale del romanzo: non vi è posto per l’amore in un mondo in cui è impossibile ogni forma di comunicazione, in cui ogni tipo di rapporto è assurdo perché effimero e destinato ad una fine certa. Così, tutta la storia d’amore di Angelica e Tancredi si limita ad essere la scoperta dei sensi da parte di due giovani da poco usciti dall’adolescenza; il loro continuo cercarsi e rincorrersi, perdersi e ritrovarsi. L’attrazione dei sensi è l’unico elemento che unisce Tancredi e Angelica, che non riescono a costruire un autentico e solido rapporto d’amore. Anche perché Angelica “possedeva troppa ambizione e troppo orgoglio per essere capace di quell’annullamento, provvisorio, della propria personalità senza il quale non c’è amore…”; e Tancredi è troppo arrivista e opportunista per fondare il suo rapporto con la bella Sedara su forti sentimenti. E’ per questo che il loro matrimonio fallisce, come l’autore tiene a precisare, sotto tutti i punti di vista, compreso quello erotico. Anche negli altri personaggi il sentimento d’amore non rappresenta nulla di sublime: è puro sfogo dei sensi nel Principe e nella Mariannina di turno; è semplice affetto, senza dedizione, per la moglie Stella, che a don Fabrizio ha dato sette figli. O, ancora, l’amore si limita ad essere l’ostinazione platonica di Concetta per Tancredi o la dedizione romantica di Cavriaghi per lei. Mai, pertanto, l’amore è per Tomasi elemento di salvezza, modo per affrontare insieme ad un altro i pericoli dell’esistenza. L’amore non può avere senso in un mondo che si dissolve, neppure in questo sentimento è possibile trovare ragioni di vita e di azione.

L’ IRONIA

Eppure questo libro di crisi totale dell’esistenza non presenta toni particolarmente drammatici: una velata ironia corre lungo le pagine e tocca situazioni e persone, rendendo il romanzo più vario e piacevole. L’ironia è una sorta di autodifesa da parte di don Fabrizio, un suo modo di reagire ad una situazione senza via d’uscita, di fronte alla quale deve prendere atto della propria impotenza nei confronti della storia e della vita.

DON FABRIZIO

Tutto il romanzo è accentrato sulla figura del Principe Salina, che alcuni critici (Carlo Bo, ad esempio) hanno identificato nello stesso Tomasi, senza nulla concedere alle esigenze della trasfigurazione artistica. Certamente l’autore si riflette nel protagonista a attribuisce a quest’ultimo suoi sentimenti e pensieri quali l’idea della morte e della nobiltà, la concezione della storia, la coscienza di essere un vinto. Ma don Fabrizio è personaggio che esprime se stesso con coerenza e autonomia, anche se testimonia lo stato di crisi del suo creatore. Si può parlare di una sintesi quasi sempre riuscita di due personalità che interpretano allo stesso modo la vita e l’affrontano con lo stesso scetticismo e la stessa rassegnazione di fronte alla sua vanità. A volte però Tomasi interviene con la propria voce, quasi a voler commentare la narrazione con pacatezza ironica di storico moralista; basti pensare a quando cita Freud e ai lapsus, oppure quando interviene direttamente e spiegare: “Don Fabrizio non poteva saperlo allora, ma una buona parte della neghittosità, dell’acquiescenza per le quali durante i decenni seguenti si doveva vituperare la gente del Mezzogiorno, ebbe la propria origine nello stupido annullamento della prima espressione di libertà che a questi si fosse mai presentata”. Lasciato comunque il dovuto spazio alla fantasia e alle esigenze dell’arte, si può parlare a proposito del Gattopardo di autobiografia, se con questo termine non si intende racconto minuzioso della propria vita, bensì la rappresentazione della propria interiorità e dei propri problemi. Il continuo scavo psicologico è sempre riferito a don Fabrizio e, quindi, la soggettività dell’autore impronta soprattutto questo personaggio che a lui è profondamente congeniale, in quanto esprime la sua visione negativa dell’esistenza; cosicché gli altri personaggi non costituiscono tanto l’alternativa dialettica di esso, quanto il suo necessario completamento. Per questo egli è l’unico personaggio compiuto del libro, l’unico cioè di cui si segue un itinerario spirituale e l’unico per il quale il dualismo fra razionalità e irrazionalità è motivo di profonda e lucida meditazione. Don Fabrizio risulta così personaggio estremamente moderno, non caratterizzato compiutamente fin dall’inizio del romanzo come le figure dei romanzi ottocenteschi, ma definito un po’ alla volta nel corso della narrazione. Nel delineare il suo personaggio cioè Tomasi non si riallaccia alla tradizione, ma al tipo enigmatico della letteratura novecentesca, in particolar modo a Pirandello i cui personaggi hanno la stessa perplessità di don Fabrizio di fronte al proprio inesplicabile destino resa tuttavia più dolorosa; e scoprono, come il Principe, che non esiste giustificazione universalmente valida alle azioni umane, vuote di ogni autentico valore. Il continuo riproporsi dei temi esistenziali porta il Principe ad una negazione del presente, che si traduce in evocazione del passato visto, nonostante i suoi errori, come situazione idealmente migliore: ciò lo conduce ad uno scetticismo paralizzante, che trova la sua inevitabile soluzione nel mito irrazionale della morte. Nel capitolo del ballo a palazzo Ponteleone il Principe sintetizza la sua concezione di vita mostrando una sorta di pietà verso gli uomini che non hanno capito il gioco e che non si rendono conto che la loro unica certezza, nonostante tutti i loro affanni, è quella di dover morire. La pietà di don Fabrizio è rivolta soprattutto ai giovani, ancora lontani dall’ “uscita di sicurezza” ed egli è commosso di fronte a questa giovinezza “cieca ai difetti reciproci”, “sorda agli ammonimenti del destino”. Tutti, comunque, sono innocenti e non si deve odiare altro che l’eternità: bestemmia indefinita, contro un identità astratta, di don Fabrizio che crede di essere il solo ad aver capito le cose: si nasce, si vive non importa come, e si muore: tutto qui, il resto non è che illusione ed è inutile andare alla ricerca di una inesistente verità. L’esistenza può offrire solo alcuni palliativi, come sono per lo spirito del Principe l’astronomia e la caccia, intesi come mezzi di evasione dal reale. Solo tra le stelle egli riesce a intravedere quell’armonia che in questo mondo non esiste perché gli uomini non sono puri come gli astri che “donano gioia senza poter nulla pretendere in cambio”; soltanto Bendicò è un po’ simile a loro “felicemente incomprensibile, incapace di produrre angoscia”. A questo suo alano alano darà il compito di chiudere il libro e di significare la fine del mondo col suo “mucchietto di polvere livida”. Un altro modo per fuggire dalla realtà è quello di andare a caccia. Anche questa passione, come l’astronomia lo porta lontano da tutti e lo conduce in un mondo irreale senza tempo né spazio dove nessuno e nessuna cosa può recargli fastidio e dove è presente un costante e quasi rassicurante senso di morte. Gli uomini invece lo infastidiscono sempre con le loro meschinità, tanto che egli non riesce a stabilire una dialogo con alcuno.

STELLA

Anche Stella, sua moglie, è in fondo una estranea, e quell’ombelico di lei mai visto è simbolo significativo di una mancata conoscenza interiore e assenza di comprensione. Completamente suddita del marito “tiranno, verso il quale il corpo minuscolo si protende in una vana ansia di dominio amoroso”, questa donna bigotta è personaggio scialbo e senza nessuna rilevanza perché la famiglia Salina è prettamente patriarcale e, di conseguenza, la moglie e i figli non hanno nessuna possibilità di intervento.

TANCREDI E I FIGLI

I figli non hanno una personalità ben definita o di un qualche rilievo, perché sono sottomessi e obbedienti a regole imposte dalla famiglia e che li porta a creare un muro di incomunicabilità, che sfocerà, come è possibile constatare nell’ultimo capitolo, nell’estraniarsi dal mondo per alienarsi in una dimensione irreale. Il mancato dialogo tra genitori e figli rende più acuto il conflitto tra le generazioni, tanto che uno dei figli di don Fabrizio, il secondogenito Giovanni, riesce a dire di no a questo tipo di impostazione famigliare, ad avere il coraggio di rompere con un mondo in cui non crede, conquistando a proprie spese libertà e indipendenza. La figura di questo giovane non è da sottovalutare, perché è forse l’unica persona che il Principe ami veramente; è il solo che riesce a risvegliare un tenero e ansioso pensiero in questo padre freddo e distaccato. Probabilmente l’amore del Principe per Giovanni è una sorta di narcisismo, in quanto in lui vede un po’ se stesso, è l’unico che gli rassomigli; anche il figlio infatti ha in un certo senso “corteggiato la morte”, anzi “con l’abbandono di tutto ha organizzato per sé quel tanto di morte che è possibile metter su continuando a vivere”. Nessun legame affettivo esiste invece tra don Fabrizio e il primogenito Paolo, che è posto in ridicolo per quella sua morbosa passione per i cavalli che sarà la causa della sua morte; molto meglio se al suo posto fosse stato Tancredi. La stima e l’affetto che il Principe prova per il giovane nipote potrebbe far credere che almeno con lui egli riesca ad instaurare un profondo legame affettivo; in Tancredi invece il Principe vede soltanto se stesso come avrebbe voluto essere, i sogni che non è mai riuscito a realizzare, l’ambizione di salire sempre più in alto e la capacità di adattarsi agli eventi con tutti i compromessi che occorrono. Tancredi si adatta molto bene alle nuove condizioni politiche, essendo guidato non certo da incrollabili ideali, quanto da opportunismi e interessi personali. Don Fabrizio non lo stima per questo, ma lo ammira perché riesce a non soccombere e a sfruttare a suo vantaggio una situazione rovinosa. L’ammirazione per il nipote lo spinge anche ad aiutarlo sia con sovvenzioni in denaro sia favorendo il matrimonio con Angelica a spese dell’amore di Concetta per il cugino, sacrifica la figlia all’ambizione di Tancredi che richiede una donna molto più ricca e più brillante di lei, nella quale il Principe non scorge “il bagliore ferrigno che traversava gli occhi della ragazza quando le bizzarie alle quali ubbidiva erano davvero troppo vessatorie”. Del resto le reazioni di Concetta al matrimonio Falconieri-Sedara non sono neppure prese in considerazione, se non cinquant’anni dopo, quando ella ripensa a quel lontano passato e si compiace quasi di essere stata vittima del sacrificio voluto da padre e del suo orgoglio rabbioso che l’aveva portata a non difendere il suo amore.

ANGELICA

Così vince Angelica; ma ella paga cara la sua vittoria uscendo dal romanzo come figura alquanto goffa e volgare nonostante la sua travolgente bellezza.

Tomasi, pur abbagliato dalla grazia femminile , presenta Angelica negativamente, affidando a Concetta il compito di scoprire in lei i difetti che gli altri non riescono a scorgere. Certo che la sensualità che lei emana può richiamare alla mente lenzuola che sanno di paradiso, ma la sua rozza origine è implicita in tutta la sua descrizione, dalla “groppa stupenda” che disegna nell’inchinarsi davanti alla Principessa, al soprannome del nonno che don Fabrizio tiene a precisare, al suo cinismo e al suo egoismo. Angelica è così personaggio tutto fatto di esteriorità appariscente e Tomasi si mostra crudele nei suoi confronti quando indica la precarietà della sua bellezza accennando alla malattia che la trasformerà in larva umana.

DON CALOGERO SEDARA

Angelica, d’altra parte, non poteva essere presentata in maniera più adeguata, perché è figlia di don Calogero, l’uomo che simboleggia il nuovo ceto vittorioso e tanto disprezzato da don Fabrizio. Il Principe è tuttavia costretto ad apprezzare l’intelligenza e le capacità di quest’uomo che è riuscito, anche a danno degli altri, a costruirsi una ricchezza. Non potendo combattere ad armi pari, don Fabrizio si vendica di Sedara con l’ironia che tocca i suoi abiti, le sue imperfette rasature, i lezzi di sudore, i mezzi con cui si è affermato e la sua capacità di procedere nella “foresta della vita con la sicurezza di un elefante che, svellendo alberi e calpestando tane, avanza in linea retta non avvertendo neppure i graffi delle spine e i guaiti dei sopraffatti”. L’orgoglio di classe porta il Principe ad assumere nei confronti di questo personaggio un forte senso di superiorità, che tuttavia risulta sterile perché i risultati delle vicende storiche daranno ragione a don Calogero. Il Principe inoltre non si rende conto che esiste almeno una somiglianza tra lui e il borghese arricchito, somiglianza rintracciabile in quella disposizione a trascurare gli altri: don Calogero calpesta tutto e tutti per far vincere il suo gretto materialismo; don Fabrizio non prende in considerazione gli altri per una ragione esistenziale, per quel muro di incomunicabilità che lo rende indifferente alle persone e alle cose. Don Calogero rimane comunque l’unico possibile antagonista del principe Salina; egli è l’uomo nuovo al passo coi tempi e per questo ha i piedi ben saldi sulla terra e appare anche moderno per quella libertà che concede alla figlia perché sviluppi la sua personalità in modo più autonomo rispetto, ad esempio, alle ragazze Salina. L’antagonismo rimane però a livelli potenziali poiché accenna solo qua e là al padre di Angelica proprio per non assegnargli un’importanza analoga a quella del protagonista.

IL MONOLOGO INTERIORE

Costruito su un solo personaggio portante, il libro assume la caratteristica tipica di un monologo, perché il Principe rimane solo anche quando parla con gli altri; anche nei suoi colloqui, infatti, non esiste un interlocutore, ma un uditore soltanto. L’intero colloquio con Chevalley, ad esempio, è solo un pretesto per Tomasi per enunciare la sua filosofia della storia e il suo radicale pessimismo; tramite questo personaggio poi il Principe vuol far risaltare il contrasto fra il mondo del Nord e quello del Sud, intrecciando motivi storici ed esistenziali. L’unico con cui don Fabrizio riesce a parlare è il suo compagno di caccia, don Ciccio Tumeo, coerente filoborbonico e confidente del Principe. Gli altri non lo capiscono, per questo non hanno nessun rilievo.

LA STRUTTURA DEL ROMANZO

Il libro appare discontinuo e alcune parti sembrano superflue. I capitoli più discussi sono quelli in cui il Principe manca o dove egli appare come figura retorica e scontata. Il primo capitolo che può apparire estraneo al romanzo è quello dedicato a Padre Pirrone e alle sue vicende famigliari, poiché non è a tutta prima giustificabile il motivo per cui Tomasi abbia voluto perdersi in questa digressione dal tema principale e dal protagonista. Ma a ben guardare soltanto la seconda parte del capitolo può essere ritenuta superflua, mentre la prima parte rientra perfettamente nello spirito del romanzo in quanto a Padre Pirrone è affidato il compito di porre in luce, sia pure con distacco, i meriti della nobiltà: quel modo signorile di accettare gli eventi senza piangere e disperarsi, di saper morire per poi dignitosamente rinascere, di sapersi porre in atteggiamento di superiorità di fronte alle meschinità del mondo. La vicenda amorosa della nipote del gesuita può essere considerata un breve racconto a sé, un “infortunio” di cui Tomasi si accorge e a cui rimedia accostando la squallida storia contadina ai non meno squallidi arrivismi dei signori; ma anche in questo caso, si comprende come anche nel mondo contadino c’è chi emerge e chi è sconfitto e certe posizioni di ricchezza e di potere (assai relative) stanno cambiando. Il capitolo può così essere considerato come una “storia parallela” alla trama principale, quasi Tomasi volesse mettere in evidenza come l’animo umano, a tutti i livelli sociali, sia ugualmente attratto da un valore tanto precario come può essere la ricchezza. Ma forse molto più probabilmente Tomasi si interessa a Padre Pirrone perché egli rappresenta una parte assai importante di don Fabrizio: è, in un certo senso, la sua coscienza, la parte di lui che medita sul problema religioso, è il suo tentativo fallito di credere in qualcosa che non sia la morte. Per questo la religiosità di don Fabrizio è tutta esteriore e si riduce alla recita quotidiana del rosario, alla consueta visita all’abbazia di Donnafugata o a chiamare il prete in punto di morte per non contravvenire alla regole dei Salina. Forse non esagera il De Rosa quando afferma che il Gattopardo testimonia “la morte di Dio nel cuore di un uomo”. Don Fabrizio ricerca un credo, ma invano, perché il senso della caducità, l’amarezza, il pessimismo, le meschinità che egli vede introno a sé lo portano verso un assoluto scetticismo. Per questo si può dire che nel romanzo è espressa una concezione laica dell’esistenza, una interpretazione tutta terrena della vita, che non riconosce nessun essere superiore e nessuna divinità, a mano che non si voglia parlare di quel vago panteismo che si indovina nell’amore che don Fabrizio nutre per le piccole cose o nella serenità che egli trova negli immensi spazi stellari. Un po’ scontato appare anche il capitolo VII, poiché il senso di angoscia opprimente che prelude alla morte è presente in tutto il romanzo e, di conseguenza, sembra superfluo affrontare la sensazione della morte e la morte stessa così esplicitamente. La pagina è triste e rappresenta il tentativo di concretizzare il senso di morte che il libro si trascina dietro fin dalle prime righe: è il momento di maggior solitudine, il momento in cui don Fabrizio chiede un po’ di commiserazione per sé “ormai povera otre che li sdrucio della mulattiera ha liso e che spande senza saperlo le ultime gocce d’olio”. Tomasi vuole commuoverci, ma il tono lacrimevole non gli si addice per cui scade nella retorica fino a giungere alla già citata descrizione leziosa e manieristica della morte. Anche l’ultimo capitolo può sembrare inutile e di nessuna importanza estetico-letteraria, ma anch’esso ha una sua validità e una sua funzionalità ben precisa, che consiste nel portare alle estreme conseguenze il senso di disfacimento e di morte. Ormai è il vuoto assoluto e la fine di tutto, rimane soltanto l’amarezza dei ricordi che vivono in Concetta, ideale continuazione della figura paterna. Concetta, che abbiamo conosciuto da ragazza, è ora un’anziana signorina ancora fredda e intelligente, sacerdotessa di un passato lontano e irrevocabile. Lei ha il compito, insieme alle inconsistenti figure di Caterina e di Carolina, di segnare l’amara decadenza della stirpe di don Fabrizio e di completare in senso lato le vicende del protagonista, poiché, insieme a Bendicò, è una parte di lui. La frammentarietà apparente è dovuta al fatto che il Principe rincorre nella sua memoria il passato e, seguendo il filo dei ricordi, coglie i momenti significativi della sua vita. Tuttavia, come qualche critico ha notato, la successione degli eventi non è arbitraria, ma segue una logica precisa, che vede l’alternanza di stati d’animo opposti del protagonista. La rievocazione, cioè, non avviene attraverso reminiscenze improvvise e seguendo la proustiana “memoria involontaria”, ma attraverso la scelta consapevole di vicende di una vita che appare fondamentalmente vana, nella varietà dei suoi aspetti, di una vita che attrae e al tempo stesso si rivela alla ragione caduca e soggetta ad un destino irrimediabile.

LO STILE DEL ROMANZO

Lo stile è direttamente collegato alla varietà degli aspetti dell’opera, poiché l’autore adegua i suoi toni alle situazioni di ciascun momento. Lo stile, cioè, è riconducibile anch’esso (come afferma la Salvestroni in “La struttura e lo stile del Gattopardo”) alla visione antitetica che Tomasi ha delle cose e richiama, a sua volta, al senso della caducità e della morte. Per questo la forma del Gattopardo non è sempre coerente ad un determinato modulo stilistico, ma appare piuttosto varia, in quanto Tomasi scrive con estrema disinvoltura brani saggistici, in cui tenta di esporre la sua interpretazione del reale e la sua concezione dell’esistenza, riallacciandosi ad una prosa tradizionale e a volte compiaciutamente letteraria; passa a vibrazioni anche patetiche quando, nella sua riflessione, nonostante il tentativo di essere distaccato, pone l’accento sulla situazione dell’uomo solo ed incapace di trovare un valido motivo per vivere; o ancora è capace di toni ironici e scherzosi. La varietà del linguaggio è dovuta anche al fatto che Tomasi cerca di adattarlo ai vari personaggi e alle circostanze: così si ha la parlata napoletana colorita e scherzosa del re di Napoli (“E e ‘ppeccerelle che fanno?”) e quella ironica e spregiudicata di Tancredi; il linguaggio oratorio di padre Pirrone e le espressioni plebee e realistiche dei contadini. Le contrapposizioni stilistiche sono notevoli; Tomasi infatti non evita neppure il realismo pesante (con termini come “fottere le reni” o strafottere), quasi a voler equilibrare i punti più intellettualistici ed astratti della sua riflessione. Alla descrizione minuziosa delle camere di Donnafugata, in cui ricerca un’atmosfera attraverso la presenza degli oggetti, Tomasi contrappone altrove sensazioni implicite e indefinite, cercando di cogliere l’essenza delle cose e di puntualizzare le impressioni che esse suggeriscono con un semplice aggettivo, che non ha esclusiva funzione descrittiva, ma indica la volontà di rivivere le impressioni dei sensi e i ricordi nella loro concretezza. In questo senso è possibile riconoscere nel romanzo elementi e tecniche della prosa novecentesca, quali appunto la rinuncia alla particolareggiata descrizione degli oggetti, il ricorso al simbolo e all’analogia, il gusto dell’essenzialità. Tuttavia in molte pagine del romanzo le immagini e gli aggettivi abbondano senza nessuna discrezione, anzi a volte sembra che Lampedusa nutra una totale sfiducia nel sostantivo, tanto che deve sempre accompagnarlo con uno o più aggettivi per dargli un significato e un colore, pur sempre di valore psicologico. Così il gusto del colore si inserisce nelle strutture linguistiche e il sole diventa, ad esempio, “violento”, “sfacciato”, “narcotizzante”. Anche questo si spiega nell’ambito delle tematiche di fondo del libro, in quanto le cose non significano nulla per sé e, di conseguenza, devono essere spiegate attraverso le impressioni di chi le osserva. Tomasi non ha fiducia in nulla e molto probabilmente non ne aveva neppure nel suo libro, forse per questo ha aspettato tanto a scriverlo. Comunque, ciò che gli importava non era tanto il linguaggio in sé, quanto i pensieri, i sentimenti e le impressioni sensoriali che esso, nonostante i suoi limiti, può esprimere. Ad una prima lettura l’aspetto linguistico appare cedevole nonostante il suo fascino, ma poi ci si rende conto che proprio tramite una determinata e precisa scelta linguistica tutte le situazioni, tutti i pensieri e tutti gli stati d’animo, assumono un unico significato individuabile in una impressione di disfacimento e di morte. Il vocabolo “morte” è, infatti, per la sua frequenza, la parola chiave del romanzo; ma altri vocaboli o aggettivi come “macerato”, “untuosi”, “putridi” ecc. concorrono a creare sensazioni di decadenza e putredine. Tali contraddizioni stilistiche permettono all’autore di oggettivare la materia, che egli sentiva moltissimo, e richiamano il suo temperamento e la sua visione del mondo. Quasi sempre infatti Tomasi riesce a dare la misura del distacco da una visione romantica e appassionata della vita, cercando il più possibile di intrecciare la riflessione alla rappresentazione e adottando, all’occorrenza, la tecnica di una sottile ironia e dell’umorismo (per questo fu subito avvicinato a Manzoni e a Pirandello). Il linguaggio risulta pertanto dominato dalla presenza vigile dell’autore, il quale riesce a raggiungere una chiarezza complessiva, ad evitare rischi di cedimenti e di lacrimevoli abbandoni e a produrre una prosa lucida e controllata in cui non v’è quasi mai posto per improvvise tensioni espressive. Eppure non si tratta di una prosa fredda e compassata, anzi, essa è varia nei suoi richiami ad aspetti che colpiscono i sensi; si pensi, ad esempio, al periodo: “In quella camera di remota provincia siciliana venne a raffigurarsi un enorme iris violaceo da un cui petalo pendesse un moscone peloso”; oppure, ad espressioni decisamente barocche come quel “sentimento buffo tessuto nel cotone dell’invidia sensuale e nella seta del compiacimento”; o a modi del basso discorrere o dialettalismi: o, ancora, al linguaggio psicanalitico (lapsus, zone non coscienti, inconscio, monomaniaco). Nel complesso il linguaggio del Gattopardo è spiegabile nell’ambito della tematica di fondo (che vede l’alternarsi di momenti amari e di qualche momento apparentemente spensierato), nella posizione dello scrittore (che ha scelto un periodo storico a lui lontano e una lingua che gli permettesse di mantenere un autocontrollo e un distacco dalla materia trattata) e nella sua vastissima cultura, che comprende Dante (da cui deriva, per esempio “caninamente”) e D’Annunzio (si veda la descrizione del giardino di villa Salina) e tanti altri autori. Partendo da questa ricca formazione culturale, efficacemente rielaborata, Tomasi ha saputo costruirsi un proprio originale linguaggio.

LEONARDO SCIASCIA sul GATTOPARDO

« “Crede davvero lei, signor Chevalley, di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti imani mussulmani, quanti cavalieri di re Ruggero, quanti scribi degli Svevi, quanti baroni angioini, quanti legisti del Cattolico hanno concepito la stessa bella follia: e quanti viceré spagnoli, quanti funzionari riformatori di Carlo III. E chi sa più chi siano stati? La Sicilia ha voluto dormire, a dispetto delle loro invocazioni…”.

Chevalley è un funzionario piemontese; don Fabrizio Salina già spiega le ragioni sue, e della Sicilia, per cui non sente di dover accettare la nomina a senatore del Regno. Siamo nel novembre del 1860, a Donnafugata, un paese della provincia di Girgenti che potrebbe anche essere Palma di Montechiaro. È il momento-chiave del romanzo Il gattopardo di Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa e duca di Palma: un libro che è diventato un «caso» letterario, talmente «caso» che molti ne parlano senza prendersi il gusto di leggerlo. Diciamo il gusto, non la fatica: ché è davvero di felicissima lettura. Un libro che ci fa venire la voglia di lanciare lo slogan «La letteratura ai letterati» (e la terra ai contadini, s’intende): che sarebbe l’ora (ma a patto che i letterati non abbiano riserve sulla terra da dare ai contadini). Non stiamo scherzando. Il principe di Lampedusa è stato un gran letterato, e basta questo libro a dimostrarcelo; ma in quanto a dare le terre ai contadini (non diciamo le sue) non ha certo sentito profonda inclinazione: e non per ragioni «particolari», ma per congenita e sublime indifferenza. Quel che il principe Salina rivela al piemontese Chevalley è la motivazione di questa indifferenza: motivazione che peraltro offre appigli di impugnativa, come si dice in linguaggio giuridico. E innanzi tutto: gli imani arabi; la convinzione del principe Salina e del principe di Lampedusa che gli arabi abbiano trovato la Sicilia «così», nelle stesse condizioni in cui la trova il sottoprefetto di Vittorio Emanuele II. È lo stesso errore di quei valentuomini che dicono Seneca avere il senso della tragedia per il fatto di essere spagnolo: e la nazione della Spagna è relativa ad una entità storico-ambientale quale è venuta formandosi dopo Seneca, dopo gli arabi, dopo i moriscos, dopo la scoperta dell’America, dopo l’Inquisizione. In questo senso, Seneca non era spagnolo. E la Sicilia non era Sicilia prima degli arabi. Noi diciamo Sicilia e intendiamo la Sicilia degli arabi, degli angioini, dei Vespri degli aragonesi, dei viceré spagnoli; ma un governatore arabo aveva di fronte una realtà che è relativa alla nostra nozione della Sicilia, ma che per lui era assoluta ed unica. Il paesaggio stesso della Sicilia era, agli occhi dell’iman arabo, tutt’altra cosa: sotto il suo governo la Sicilia diventava, da granaio, giardino. E l’uomo della Sicilia diventava il siciliano: quello che per noi, oggi, è il siciliano. Abbiamo voluto fermarci su questo dettaglio per il fatto che a questo dettaglio si aggancia tutto il libro. La Sicilia del Gattopardo ha un vizio di astrazione – come dire? geografico – climatica. «Ho detto i siciliani» – dice don Fabrizio a Chevalley – «Avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l’ambiente, il clima, il paesaggio siciliano… Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima… Adesso anche da noi si va dicendo in ossequio a quanto hanno scritto Proudhon e un ebreuccio tedesco del quale non ricordo il nome, che la colpa del cattivo stato di cose, qui ed altrove, è del feudalesimo; mia cioè per così dire. Sarà. Ma…». Ma noi sappiamo bene che, in quanto a clima e paesaggio, l’Arabia non è da meno della Sicilia: e ciò non ha impedito ad un popolo disperso ed indolente di muovere alla conquista di tutte le terre mediterranee. Perciò siamo più portati a sottoscrivere le idee dell’ebreuccio tedesco che le considerazione climatico-ambientali del principe Salina. Per incidente: il non fare ricordare a don Fabrizio il nome dell’ebreuccio tedesco, è un espediente che resta espediente: va bene che Ponzio Pilato, in una famosa novella di Anatole France, non ricorda il nome di un altro ebreo che sotto il suo consolato patì la crocifissione; ma il vuoto di memoria, in Ponzio Pilato, è meno improbabile che in don Fabrizio (intendiamo, si capisce, dal punto di vista dell’arte: nella realtà è probabile ci siano ancora oggi persone, strumentalmente istruite, che conoscono così vagamente i principi del marxismo da non ricordare il nome di Marx). Insomma: appena il principe di Salina dice «un ebreuccio tedesco del quale non ricordo il nome» il lettore pensa «ecco uno scherzo del principe di Lampedusa». Del resto il libro si svolge, con letteratissima abilità ed una certa ironia, su due piani: quello dell’autobiografia, dell’autoritratto, della proustiana memoria; e quello della ricostruzione oggettiva, però condizionata da araldiche suggestioni. Il risultato è affascinante: ma come non riconoscere che è un tantino sterile? È un gran bel gioco, e il principe di Lampedusa l’ha fatto saggiamente durar poco: tanto da lasciare un solo libro. Un libro che ci affascina, che ci diverte, che ci fa riflettere – e, soprattutto, che ci lascia ancora di più radicati nelle convinzioni nostre, nel nostro modo di essere siciliani (che è un po’ diverso di quello del principe – autore e del principe – personaggio).»

Sinossi:

Il romanzo inizia con il ritrovamento del cadavere di un soldato nel giardino della casa gentilizia del Principe Fabrizio Salina, dove è in corso la quotidiana recita del rosario. Don Fabrizio è un ricco siciliano la cui casata è rappresentata dall’effige di un gattopardo. La sua famiglia, che egli dirige con ferrea autorità, è composta da sette figli e dalla moglie Maria Stella. Sostenuto dal proprio temperamento passionale, il Principe non risparmia nemmeno i suoi cari, che più volte disprezza per la loro piattezza morale. Unica eccezione al suo giudizio è l’amato nipote Tancredi Falconeri: nella sua prontezza di spirito, vivacità ed esuberanza, don Fabrizio rivede ruggire un giovane Gattopardo, così come lo era stato lui in passato.

Per molti aspetti, il Principe è un personaggio singolare: raffinato cultore di studi astronomici ma anche di pensieri più terreni e a carattere sensuale, è anche un attento osservatore della progressiva e inesorabile decadenza del proprio ceto. La sua vitalità lo conduce a periodici incontri amorosi con prostitute ai quali la moglie reagisce con isterica indignazione. Fra i personaggi che ruotano intorno al principe e alla sua famiglia, c’è padre Pirrone, il sacerdote di casa Salina, al centro di una rilevante digressione dell’autore che, nelle prime pagine, non si risparmia di dipingerlo come un uomo poco fedele ai princìpi cristiani: la sua vita, sciatta e monotona, era consacrata a concedere assoluzioni al Principe per le sue scappattelle notturne. Dopo il suo ritorno al paese natale di San Cono, invece, egli diventa un piccolo eroe, quando, grazie alla sua astuzia e abilità diplomatica, riesce a sciogliere i nodi di un’intricata lite familiare fra popolani.

Il principe è testimone dei conflitti in corso. Infatti, con lo sbarco in Sicilia di Garibaldi e del suo esercito, si va affermando una nuova classe, quella dei borghesi, ovviamente disprezzata dagli aristocratici. Dal canto suo, Tancredi è legato da un sentimento, in realtà più intravisto che espresso compiutamente, per la bella e raffinata cugina Concetta, profondamente innamorata di lui. Il giovane non esita a mostrare ancora una volta la sua irrequietezza ed imprevedibilità, decidendo di arruolarsi nelle truppe garibaldine (e poi in quelle dell’esercito regolare del Re di Sardegna), cercando insieme di rassicurare il titubante zio sul fatto che il corso degli eventi si volgerà alla fine a vantaggio della loro classe. Nel corso di una battaglia, Tancredi rimane ferito e torna a casa in convalescenza. Il principe e la sua famiglia trascorrono alcune settimane nella loro residenza estiva a Donnafugata. Di questo paese il nuovo sindaco è Calogero Sedara, un borghese di modeste origini che in breve tempo ha saputo raccogliere, grazie alla propria arguzia, un patrimonio tanto vasto da sfiorare quello del Principe, e che perciò rappresenta pienamente quella classe destinata a sostituire il ceto nobiliare. Non appena Tancredi nota Angelica, la bellissima figlia di Sedara, s’infatua perdutamente di lei. La ragazza ha un atteggiamento da borghese e i suoi modi volgari attirano la ripugnanza di Concetta. D’altra parte, Angelica ammalia tutti con la sua bellezza, tanto che Tancredi finirà per sposarla, attratto anche dalla cospicua dote. L’assenso che il principe dà al matrimonio costituisce la resa ai nuovi principi sociali e ideologici da parte di una classe ormai incapace di rinnovarsi: lo testimonia, tra l’altro anche il fatto che il matrimonio è “a dote invertita”: Tancredi è infatti squattrinato per la scellerata gestione del patrimonio del defunto padre ( cognato del Principe ), Angelica invece gode di una più prospera situazione economica . Tutto ciò sarebbe stato impensabile solo fino a qualche anno prima. Arriva il momento di votare per un importante plebiscito il cui esito decreterà l’annessione della Sicilia al Regno di Sardegna. A quanti chiedano a don Fabrizio un parere, egli dichiara di essere favorevole a tale soluzione, non nascondendo la propria amarezza. I voti del plebiscito vengono manipolati dal sindaco Sedara, a favore dell’annessione. In seguito, giunge a palazzo Salina un funzionario piemontese, il cavaliere Chevalley di Monterzuolo, incaricato di offrire al principe la carica di senatore del Regno, che egli rifiuta garbatamente dichiarandosi un esponente del vecchio regime, ad esso legato da vincoli di decenza. Poco a poco la vita del Principe si tinge sempre più di nero. Una luce in questa sua condizione è offerta da Angelica. Durante una festa, la ragazza gli concede un ballo. Per lui è l’ultimo viaggio in un mondo, quello dei giovani, che gli sta sfuggendo di mano. Don Fabrizio si chiude in un isolamento malinconico, fino a quando muore in una stanza d’albergo, dopo essersi sottoposto, a Napoli, a una visita medica. È una morte attesa e invocata, vissuta come liberazione da un’esistenza priva di senso: poco prima di spirare, il Principe aveva infatti riflettuto sul suo passato, sulla sua vita, e aveva concluso di averne vissuta veramente poca. Le ultime pagine giungono fino al 1910, quando le sorelle Salina, Concetta, Caterina e Carolina, ormai vecchie e sole, assistono alla distruzione delle reliquie custodite nella loro cappella di famiglia, alle quali veniva affidato il senso della continuità con il passato: quest’atto sigla la definitiva cancellazione di un’epoca.

- GALLERY -